�����Ȃ�傫�ȃe�[�}�B

���̐��N�A��背�Z�R�����[�J�[�A�\�t�g�ƎҁADr�l�̊J���ɂ����́A

�Ȃǂ��J��̂����̂��̂悤�ɗ������Ă��邪�A�ቿ�i�ŐM�����̍������̂͂܂��܂��B

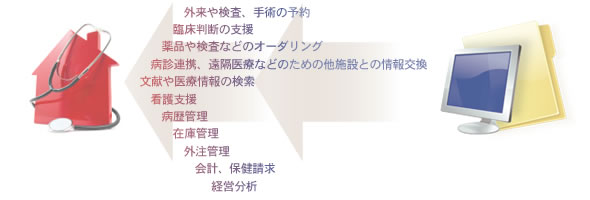

�d�q�J���e�͒P�ɓd�q�I�ɋL�^���ꂽ�J���e�Ƃ����Ӗ��ɗ��܂炸�A

�@���S�̂��J�o�[����傫�ȃV�X�e���ƂȂ��Ĉ̗͂�����B

�ł��邱�Ƃ͂܂��܂����肻�������A

������ԗ������V�X�e���� �Ȃ�Ǝ��ȊJ�����邵���Ȃ��ł͂���B

�������b�g�́�

�@�E�~�X������B�֊����̓��͂ɂ��A����I�[�_�[�Ȃǂ̍ہA�x��������B

�@�@�o�[�R�[�h���̃u���X���b�g�����Ă� �炤���ƂŁA���҂�x�r�[�����Ⴆ�鎖�̂������Ȃ�B

�@�E�Ɩ��̎��I���オ���҂ł���B��Ï��⊳�҂̗����̌� ���̓R���s���[�^�̍ł����ӂƂ��鏊�B

�@

�܂��A�Ō�ɂ��Ă��m�[�g�p�\�R�����x�b�h�T�C�h�Ɏ������ނ��ƂŁA���m�ɑ����L�^�Ɩ����Ȃ���A

�@

�{���̊Ō�Ɩ��Ɋ������Ԃ�������B

�@�E�C���t�H�[���h�R���Z���g�������₷���B

�@

�摜��O���t�Ȃǂ��g���₷���A���҂ɑ�������⋳�炪�e�ՂƂȂ�B

�@�E�o�c�R�X�g�̍팸�B�s�Ǎɂ�����B�܂��A�o�c���͂��e�ՂƂȂ���_�����₷���B

�@�E�f�ËL�^�⌟�����ʂ̕ۊǏꏊ���ߖ�ł���B

�@ X���⒴���g�̉摜���d�q�I�ۑ����e�ՂƂȂ�A�t�B�����ւ̎B�e���̕s�v�ƂȂ�B

�����́�

�@�E���R�X�g�B�@���e�����L���J�o�[����V�X�e���ƂȂ�ƁA

�@

�Œ�ł����S���~�B�����̍s�����͉̂��P�ʂ��K�v�B

�@�E�@���e���̃V�X�e���̕ύX��V�K�����́A�������͂ȃv���� �[�^�[�����Ȃ���ΐ��藧���������B

�@ �܂��Ō�A�����A��܁A���H�A��t�A��v�����A�p�x�Ƃ������A�@���e����IT���ɑ���ӎ����x����

�@

�����čs���K�v������B��t��l�ŗ����������̂ɂ͌��E�����肻���B

�@�E����ł͈�t���L�[�{�[�h���������̂ɖZ�����A���҂Ƃ̃R�~ ���j�P�[�V�������Ƃ��Ă���Ȃ���

�@

�z���ɓ�Ȃ��B

�@ ���f�B�J���Z�N���^���[��u����p�͂������ی��ŃJ�o�[����Ȃ����A��Ԍ����I�ł���B

�@ ��{�I�ȏ�����I���ł���悤�ɂ���A�������ʂ͂̕��̂܂�荞�߂�悤�ɂ���A

�@ �Ȃǂ̕��@�ŁA���͊ȗ����̎藧�Ă��K�v�ƂȂ�B

�����ł́A��قǂ̋����Ƌ����ӎv���Ȃ�����A

�@���S�̂��L���J�o�[����悤�ȓd�q�J���e�V�X�e�������́A���������B

�O���\��Ƃ��A�f�f�x���A�Ō�L�^�A�Ȃnjʂ̖ړI�̂��߂̃V�X�e�������A

�����I�Ƀ����N�����A���X�Ƀg�[�^���Ȃ��̂ɐi�������Ă�����@�������I�Ǝv����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�l�����F�@��w�|�p�Ё@�u�d�q�J���e�������H�K�C�h�v

�O���\��V�X�e���ɂ́A�d�b�̃v�b�V��������g�����̂ƁA�C���^�[�l�b�g���g�����̂Ƃ�����B

�C���^�[�l�b�g���g�����͍̂Ő�[�ł͂��邪�A�ő�̖��_�́A���S���B���҂̌l���

�������藬�o����댯������B

���̓_�d�b����ɂ����@�͈��S�ł���B�����b�g�͊O���҂����Ԃ̒Z�k�B

����ɂ��f�Ì��̊g��A���ԏ�̏k���A������肵���ҍ����A�X�^�b�t�J���̌y���Ƃ�����

�X�Ȃ郁���b�g���������Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�� �F NTT-ME�@�u Dr.������N�U�v

�ҍ��ŃC���^�[�l�b�g���g������ɂ��Ă���������B �ҍ��ŃC���^�[�l�b�g���g������ɂ��Ă���������B

�f�B�Y�j�[���ˎ����̃z�[���y�[�W���q���B���H������悤�Ɍ��Ă���B

�ȒP�ȃK�C�h�ŏ��߂ɐe����`���A���Ƃ͎q��������ɗV��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E�ʐ^�F���É��s�E��t��N���j�b�N�̗�j

|